土木二 陳浩勻

對於人類的生活而言,公共衛生議題如水資源、污水(含黑水/灰水)處理、以及垃圾回收與處理,雖不常進入大眾視野,卻對日常生活存在巨大影響。自來水、現代化廁所設計以及污水處理管道、工廠,和收取家庭廢棄物的垃圾車,缺少任何一項都將造成生活不便並導致疾病流行,對社會造成嚴重困擾。本文採訪了目前任教於輔仁大學的劉希平老師,從他的經歷與視野一同認識國內外的水資源議題。

受訪者介紹

劉希平老師是臺大土木系B70的學長,目前為輔仁大學副教授,主要授課於醫學院公共衛生學系。劉老師從土木系畢業後曾於日商公司工作一年半,後至美國進修,圍繞多氯聯苯以及二氧化碳超臨界流體等主題進行研究。返台後因921大地震導致的偏鄉水質問題開始關注水資源議題,先後赴蒙古烏蘭巴托、坦尚尼亞為當地教會建立淨水系統,改善居民飲用水資源狀況。除了關注國外公共衛生議題,劉老師亦參與國內公衛和環保議題,如2020年「翻轉五股垃圾山」計畫的制定與實施。

劉希平副教授

與水有緣:自然天災背後的水資源議題

劉老師歸國後任教於輔仁大學公共衛生學系,專業研究為物理性淨水技術和空氣懸浮微粒特性,為蒙古與非洲水資源計畫奠定基石。劉老師對水資源的關注始於921大地震來自偏鄉地區的服務。地震災情除了造成建築倒塌和人員傷亡,同時亦損壞諸多重要民生基礎建設。其中包含偏鄉地區的自來水管線,導致當地無法獲得乾淨的飲用水源。

實際上,水資源議題不只存在於偏鄉地區。7到9月為颱風好發期,颱風過境期間的大量降雨將土壤與各種雜質沖入水中。匯集的水流夾帶的雜質流入水庫,嚴重影響自來水的水質,致使政府不得不在雜質沉澱、水質恢復前暫停自來水供給。

因應颱風過境造成的水質問題,在水庫上游興建攔砂壩等工程可有效減緩水流流速以減少流入水庫中的雜質。然而,水資源改善需要經費編列與執行動力,且需提出需要長期落實方能見效的政策。偏鄉地區遭遇災害時斷水的問題至今未能獲得應有的重視。不過這個事件作為劉老師關注該議題的起點,並為後續建設國外偏鄉水資源基礎設施的故事鋪下了序曲。

為什麼颱風會讓水便黃濁,取自https://www.everbrightpurifying.com/explore

/water-knowledge/content/2

與水有緣:2008年 水在烏蘭巴托

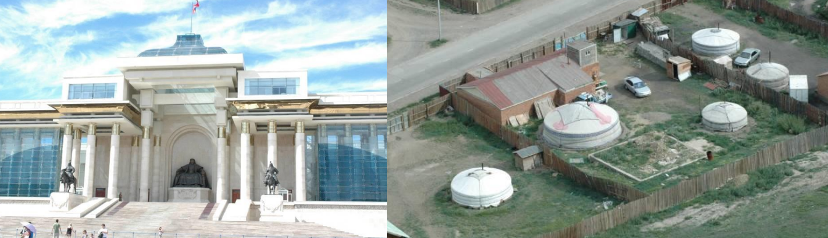

蒙古共和國過去曾接受過蘇聯的援助,不過直至2008年該國的基礎設施仍舊匱乏。雖然有氣宇恢弘的總統府,一般民眾居住的蒙古包外,廁所還是茅坑而非具有現代化污水處理系統的設施。不但容易有蒼蠅滋生,大雨導致的洪水亦可能將穢物沖入水井,污染水源導致病疫爆發。

由於天主教輔仁大學時常關注偏遠國家的健康與衛生問題。2006年,醫學院因緣際會詢問劉老師是否有意願前往水資源缺乏的外蒙古建立淨水處理設施。儘管缺乏對當地文化與環境的認知,劉老師仍欣然答應,花費了兩年時間研究當地人文地理環境、進行建設規劃。最終,經過了精心的研究與縝密的規劃,在2008年夏天劉老師與輔仁大學的醫療衛生團隊一同踏上了前往蒙古共和國首都烏蘭巴托的旅程。

左圖為蒙古國國家宮;右圖為蒙古常見住宅——蒙古包

儘管在異地面臨語言溝通的困難,但得力於詳盡的規劃與當地飲用井水的水質,淨水設施僅僅在十多日之內就大功告成,淨化後的水質同樣也令人滿意。該裝置設置於烏蘭巴托主教座堂地下室,主要運用滴管在每桶過濾水中滴入少量的次氯酸鈉,以消毒水中的雜質與病菌。前來參加彌撒的信眾可以帶經過淨化的飲用水回家飲用,確保健康不受水質影響。雖然成果符合劉老師的期望,事後檢討發現該裝置尚存在過濾水量有限、不易維修等問題,不過在旅費、器材經費等支用需要自籌的情境下,這已經是最好的成果了。

烏蘭巴托之旅除了為劉老師帶來建設水資源設施的寶貴經驗外,亦為「水在坦尚尼亞」計畫牽起了連結。外蒙古的天主教神職人員多來自中國與非洲。劉老師在烏蘭巴托建設淨水設施期間,結識烏蘭巴托天主教主教座堂Patrick神父,見證劉老師的專業以及為當地人做出的貢獻,來自非洲的Patrick神父希望劉老師可以為非洲水資源做出貢獻。歸國後劉老師為了實現此承諾,多次尋找前往非洲服務的機會。然而,受限於台灣的外交困境,即使是天主教輔仁大學亦難以突破。但是在巧妙的機緣下,劉老師從過往土木系上的同儕找到開啟通往非洲水資源服務大門的鑰匙。

劉希平老師在烏蘭巴托完成的淨水器

與水有緣:土木系、耶穌會與坦尚尼亞

輔仁大學曾於2011年組織醫療服務團隊前往坦尚尼亞鄉間部落,旨在降低新生兒死亡率、提升婦女生產安全性。團隊的服務項目包含建立待產室、加強衛生教育宣導、提供中小學生健康檢查服務、開立布衛生棉工作坊與家庭訪問五項內容,瞭解並改善當地的醫療衛生狀況。團隊當時僅提供醫療服務,但是認識當地衛生狀況後發現,不論是部落幼年與成年人口的死亡主因、家庭訪問的資料及工作坊的需求共同顯示,每一項皆與生活用水的水質相關。不過,當下團隊未以水資源品質為服務重心。

東非省省長基齊托‧基因巴神父(左)與中華省省長董澤龍神父與劉希平老師(右)

時隔十年,「水在坦尚尼亞」計畫的推動標誌著服務團隊改善水資源品質的決心。不過本次除了輔仁大學服務團隊與劉老師以外,耶穌會會士董澤龍神父亦扮演了不可或缺的角色。董澤龍神父自2021年11月起擔任耶穌會中華省省長,是計畫的重要推手。劉老師與董神父的緣分可以追溯到兩人在土木系就讀的時光,都是B70校友。當時兩人不但是系上的同學,更是居住在男生第十一舍(現已拆除,原址位於現今新體育館)的同舍舍友。2022年劉老師得知董神父擔任中華省省長,隨即聯繫多年未見的同學共同討論在非洲建設水資源設施的計畫。董神父的工程背景讓兩人對該項計畫都有一定程度的認知,加速了討論的過程並成功為劉老師聯繫耶穌會東非省省長基齊托•基因巴(Fr Kizito Kiyimba SJ)神父,讓水計畫成為可能。

劉老師於2023年的暑假獨自前往坦尚尼亞,由耶穌會神職人員陪同走訪七個地點調查水資源狀況。僅管有些地點的水質較佳,設立淨水設備的難度大幅降低,不過劉老師秉持著天主教耶穌會「前往最需要的地方」提供服務的精神,選擇了聖潔瑪修女會(The Congregation of Sisters of St. Gemma)正在伊根瓜(Ikengwa)搭建的學校作為第一個服務地點。駐紮在學校的三位修女居住在校內的簡陋房舍,沒有電力與淡水供應。唯一的地下水源含有鹽分,不適合飲用而只能作為衣物清洗與衛生清潔使用。因此大部分食物與飲水必須每週自山下孔多阿(Kondoa)鎮上的總院獲得補給。

董澤龍神父為「水在坦尚尼亞」團隊降福

2024劉老師帶著公共衛生學系五位學生,一同前往坦尚尼亞中部的聖潔瑪修女會服務。為了健全遙遠山區伊根瓜修女住宿房舍和學校硬體設施的使用機能,劉老師規劃建立水資源與太陽能供電設備。水資源設施的水塔上亦設計了四個可透光通風、面向四個方位的十字架以提醒飲水思源,劉老師稱之為水核心。除了增強學校的硬體設備機能,劉老師帶領的學生亦負責教導當地小孩,提升對水資源處理和健康的知識。在三週的時間內,水資源與太陽能電設備即宣告完工。不過劉老師的回憶裡,卻是源源不斷的挑戰:建材受限於航運規定僅能自當地採買,但是商販議價後卻多次提高價格;服務地點位於山區,舟車勞頓與水土不服令學生身體不適;施工者態度善變,需要共同工作工程才能順利進行。

不過每當面臨挑戰,就會有奇蹟顯現化險為夷:當初未考量到十字架的尺寸會不會影響到水塔管線,但是安裝時發現大小剛好、不會擠壓原有管線設計;旅程方半經費就只剩下回程的交通與食宿費,但是工程依然於三週如期完工,且旅程結束時經費恰好剩餘7美金,沒有缺少亦無冗餘。人生就猶如經費中剛好剩餘的7美元,哇哇墜地而來亦一絲不掛而去,任何的外物在彌留之際都沒有辦法一同帶往天堂。然而,人生旅程上的種種經歷卻會化作滋潤生命的養分,充實一個人的精神與思想層面並化做簡樸的7美元,在最後時光如颯爽秋風掠過橙橙楓葉,讓心靈獲得喜悅與滿足。回國後,每每想到在坦尚尼亞遙遠山區伊根瓜,黃昏時閃亮的水核心,真美。

水核心的570W太陽能能源來源(左);Teddy修女在飲用潔淨水後欣喜的表情(右)

回顧劉老師「水在坦尚尼亞」的成果,從尋找適當的地下水源、評估過濾與抽取可行性、到完成水核心的建設與啟用,每一步都需要克服重重關卡,才能保證當地人能夠享有優良飲水資源並確保設施長久使用。由於非洲人基於健康因素不願使用化學物質,劉老師運用專業採用物理加速淨化方法,進而過濾水質,讓當地人接受經過淨化的飲用水。此外,與天主教耶穌會修院合作,亦是因為神職人員的節儉和服務精神能夠延長水核心的使用年限。一個使用年限五年的設施,在未經管理的狀況下,可能不出兩年即失去功能;在天主教修會的維護下,則可以將水核心壽命顯著提升到十年以上,若適時維護與更新太陽能設備、抽水幫浦與淨水設施,水核心預計將可以使用二十年甚至更長時間穩定運作,保證當地修院與民眾的飲水品質。未來可使用台灣先進的電信網路設備,可以遠距觀看水核心運作,確保其使用狀況,擴展東非地區的潔淨水計畫。

水核心正式啟用,輔仁大學師生與當地天主教神職人員在水塔下一同合照

結語:小而美的水核心

近年來國際社會愈發強調永續發展(SDGs)與企業社會責任(CSR,ESG)等概念,劉老師的經驗可以作爲國內企業與台灣各大院校參與社會環境議題的借鑑。首先,企業可與非政府組織連結,發掘並改善政府力未能及的社會議題提升正面形象、促進產品外銷。其次,台灣院校可以組織服務學習團體,讓師生為社會做出貢獻、獲得寶貴實作經驗。日常所需如水資源看似平凡而細微,卻是人民生活品質重要決定因素,直接而深刻地影響個人、家戶與社會。透過對開發中國家的援助,能讓世界從另一個領域看見台灣社會的友善與熱情,並促進台灣與國際交流。

水在坦尚尼亞」計畫預計達成的SDG目標

水在坦尚尼亞計畫是由天主教耶穌會中華省主導,輔仁大學師生積極參與的援助計畫。希望藉由天主教耶穌會安排與土木工程技術在東非的水資源做出些微貢獻,讓當地每天長途提水和工作而無法就學的小女孩,能在天主教修院取得潔淨水和台灣捐贈物資的鼓勵下,留在修院附設中小學就讀,對孩子們的就業和就養提供一個好的開始。山不在高,有仙則名;水不在深,有龍則靈,水在坦尚尼亞計畫宛如一根小蠟燭燭光,藉由非洲充沛的太陽能,抽取鹹度甚高的地下水進行淨化處理,成為可立即飲用的潔淨水,未來可再增加醫療相關服務,提升當地民眾的健康與公共衛生。就如「水在坦尚尼亞」的主要民間贊助者楊先生所說,「我們匆匆走過,無數腳印留在世界裏,每個腳印皆是美好的記憶,烙在時間的永恆裏,生命才有意義。」

坦尚尼亞偏遠依根瓜山區,黃昏的暮色中,小小的水核心靜謐地執行她的任務。

採訪當天合影 – 左起:劉希平教授(B70)、董澤龍神父(B70)的特助Anna、總編吳東諭教授(B93/R97)、土木二 陳浩勻編輯(B12)。

參考資料

https://www.amdgchinese.org/?p=72461

https://www.everbrightpurifying.com/explore/water-knowledge/content/2

https://newslab.pts.org.tw/news/359